Fullgás: Artes visuais e anos 1980 no Brasil

Brasília

CCBB DF

Idioma do conteúdo

Texto Institucional CCBB

Banco do Brasil apresenta Fullgás – artes visuais e anos 1980 no Brasil. Com curadoria de Raphael Fonseca e curadoria-adjunta de Amanda Tavares e Tálisson Melo, a exposição inédita oferece um panorama abrangente da arte brasileira da década de 1980. Reunindo mais de 300 obras de artistas de todas as regiões do país, a mostra apresenta ao público a produção artística de uma geração que vivenciou as transformações culturais e estruturais no Brasil entre 1978 e 1993. Além das obras de arte, a exposição integra elementos da cultura visual da época, como revistas, capas de discos, panfletos e outros objetos que refletem o impacto dos meios de comunicação daquele período. Ao realizar este projeto, o Centro Cultural Banco do Brasil reforça seu compromisso com a valorização da arte nacional, aproxima as gerações da produção artística dos anos 80 e amplia a conexão dos brasileiros com a cultura. Centro Cultural Banco do Brasil

Velocidade do áudio

Mapa tátil com Áudio e libras

Texto Institucional

A BB Asset, empresa do Banco do Brasil, é responsável pela gestão de mais de 1200 fundos de investimento para quase 3 milhões de pessoas que buscam realizar seus sonhos. Líder nacional no setor de fundos de investimento, detém aproximadamente 20% do mercado e administra um patrimônio líquido acima de R$ 1,6 trilhão - Dados do ranking da ANBIMA de julho de 2024. Além disso, é reconhecida pela qualidade de sua gestão com as maiores notas das agências de classificação de risco Fitch Rating e Moody's. Nossas soluções de investimento estão disponíveis para atender a ampla variedade de objetivos de nossos clientes. Como líder de mercado, entendemos nossa responsabilidade na atuação em prol dos desenvolvimentos ambiental, social, de governança corporativa e cultural. Com o objetivo de agregar valor à sociedade, a BB Asset patrocina iniciativas como a exposição “Fullgás – artes visuais e anos 1980 no Brasil”. Porque, além de gerir ativos financeiros, investir em arte e cultura - para a maior gestora de fundos do Brasil - também é melhorar a vida das pessoas! E esse é o nosso propósito! BB Asset: busque mais para seus investimentos!

Velocidade do áudio

Texto Curatorial

Fullgás “E tudo de lindo que eu faço / é, vem com você, vem feliz / você me abre seus braços / e a gente faz um país.” Com esses quatro versos, “Fullgás” – canção composta por Antonio Cícero e Marina Lima e incluída no álbum homônimo da cantora, de 1984 – caminha rumo ao seu fim. Os cerca de quatro minutos da faixa ecoam na memória social do Brasil há 40 anos. Nenhuma palavra fazia mais sentido para batizar esta exposição do que essa; trata-se de um jogo poético entre um tanque cheio necessário para construir uma nova nação e um elogio à brevidade da vida, suas dores e seus amores. Essas imagens que o título evoca são essenciais para se pensar o Brasil durante os anos 1980. Em vez de lidar com esse período como um arco temporal entre 1981 e 1990, “Fullgás” sugere uma longa década de 1980. As obras aqui apresentadas, salvo raríssimas exceções, são datadas entre 1978 – quando se revogou o Ato Institucional no 5, o mais duro dos atos promulgados pela ditadura militar – e 1993, um ano após o impeachment de Fernando Collor, primeiro presidente eleito por voto direto desde o fim do governo militar, em 1985. Também optamos por reunir exclusivamente artistas que iniciaram suas trajetórias nesse mesmo período, entre 1978 e 1993. As obras aqui mostradas são de um tempo inicial de suas carreiras e trazem uma vibração dialógica às rápidas e rasteiras mudanças políticas, tecnológicas, existenciais e biológicas desses 15 anos. Celebramos a presença de mais de 200 artistas de todos os estados brasileiros em mídias que vão do desenho ao vídeo, da criação de objetos às ações efêmeras fotografadas – sem nos esquecermos, claro, da amada, odiada e “comercial” linguagem da pintura. O número de artistas pode impressionar, mas esse é apenas um fragmento dos milhares de pessoas que criavam imagens nesse período. Estimulada por um recorte histórico dominado pelos meios de comunicação de massa, esta exposição traz capas de revistas e vinis, além de objetos de cultura visual variados – talvez mais conhecidos pelo público do que as obras de arte mostradas. Um elemento alimenta o outro, e é neste zigue-zague entre contextos de criação, desejos e imagens discrepantes que esta curadoria acredita. A fugacidade dessa longa década de 1980 e a montanha-russa pela qual o Brasil passou ainda nos embala e nos inspira diariamente. Lembremos as palavras finais de Antonio Cícero e Marina Lima no texto-manifesto que vem com seu álbum: “Assim somos nós. Assim é o que fazemos. Simples como fogo. Fullgás”.

Velocidade do áudio

Que país é este?

Que país é este? “Nas favelas, no Senado / sujeira para todo lado / ninguém respeita a Constituição / mas todos acreditam no futuro da nação”, canta Renato Russo na canção “Que País É Este”, de sua autoria, e incluída no álbum homônimo da banda brasiliense de rock Legião Urbana lançado em 1987. O refrão que se repete de forma existencialista nessa música não poderia ser cantado em momento mais propício: após mais de um ano de manifestações do movimento Diretas Já, iniciado em 1983, Tancredo Neves foi eleito indiretamente presidente do Brasil em 1985, mas adoeceu e faleceu. Seu vice, José Sarney, assumiu. Deputados e senadores eleitos em 1986 se reuniram a partir de 1987 na Assembleia Constituinte e lapidaram uma nova Constituição, em setembro de 1988. No ano de lançamento da canção, os projetos de uma nação brasileira se perguntavam: o que podemos ser após 21 anos de governo militar? Como as imagens presentes neste núcleo mostram, esse foi um momento de pulsão coletiva: a rua era central tanto para se manifestar por meio de faixas e palavras de ordem quanto para festejar e jogar junto à vitória democrática, inventando mundos cheios de esperança. Diversos estados foram criados: Mato Grosso do Sul, em 1979, Rondônia, em 1981, além de Amapá, Roraima e Tocantins, em 1988. Como é sabido, porém, não se apagam as marcas da violência no Brasil da noite para o dia; os lugares de poder mudam, mas o sangue continua a ser derramado. Mal podia a população imaginar que, com a eleição direta de Fernando Collor – o “caçador de marajás” –, em 1989, o Brasil se afundaria ainda mais em uma de suas maiores crises econômicas já vividas. Entre cruzeiros e cruzados – sejam eles novos ou reais –, o presidente marchou rumo ao seu impeachment em 1992, abrindo espaço para um novo ciclo de incertezas durante a jovem década por vir.

Velocidade do áudio

10 centavos assalta 1 cruzado

Barrão 10 centavos assalta 1 cruzado, 1987 plástico, massa adesiva epóxi, moedas e fibra de piaçava

Barrão

Velocidade do áudio

Barrão 10 Centavos assalta Cruzado, 1987 Escultura em plástico, massa adesiva epóxi, moedas e fibra de piaçava, com 30 centímetros de largura, por 29 de altura e 5 de profundidade. A obra apresenta uma complexidade entre o trivial e o disruptivo. O artista se vale de dois bonecos de brinquedo para criar sua escultura. Um deles está atrás do outro com uma grande arma apontada, criando uma cena de assalto. Ele usa calça amarela e camisa verde. No lugar de sua cabeça, há uma bola de epóxi cinza com uma moeda de 10 centavos de cruzeiro colada nela com se fosse seu rosto. Seus cabelos espetados são feitos de oito fibras de piaçava. Sua mão esquerda empunha um revólver de brinquedo na direção do outro boneco que está de costas para esse primeiro. O boneco que está sendo assaltado usa um macacão todo vermelho e está com os dois braços erguidos. Sua cabeça também é uma bolinha de epóxi com uma moeda de 1 cruzado colada com o se fosse seu rosto. Essas moedas, símbolo de valor financeiro, são trabalhadas de maneira quase irônica, desafiando a sua função original e revisitando questões sobre consumo e valor durante o período da hiperinflação no Brasil dos anos 80. A obra parece refletir essa complexa relação com a economia, utilizando de uma estética, ao mesmo tempo, crítica e humorística. Barrão é conhecido por seu trabalho que mescla objetos cotidianos, criando novas realidades visuais. Aqui, ele dá vida a um amálgama de elementos com uma mensagem cheia de ironia. A obra foi criada num contexto pós-ditadura militar, um momento de redemocratização, mas também de grande incerteza econômica, representada pela mudança frequente de moedas, de cruzados para cruzados novos, e assim por diante. A cena, construída com materiais simples e improvisados, capta a tensão do momento do assalto, onde o poder e o desespero se encontram, simbolizando o caos financeiro que assolava o Brasil. Nesta estrutura simples, os elementos rústicos reforçam a sensação de instabilidade e vulnerabilidade da população. A obra revela o interesse do artista em explorar a irreverência e o humor, desafiando o espectador a refletir sobre as contradições do consumo, da política econômica e da própria arte, usando objetos aparentemente banais para questionar as grandes estruturas sociais.

Cilada

Octávio Cardoso Cilada, 1988 impressão fotográfica

Octávio Cardoso

Velocidade do áudio

Octávio Cardoso Cilada, 1988 A obra Cilada (1988), de Octávio Cardoso, é uma fotografia que faz parte de um projeto mais amplo do artista, que busca capturar as sutilezas da identidade amazônica e a mescla de culturas que caracterizam a região. Nessa imagem, Cardoso utiliza um close-up de um braço com uma caixa de cigarros Hollywood, pendurada ao corpo por um fio vermelho. A fotografia revela contrastes marcantes: a modernidade do produto de consumo ocidental (o cigarro) e as referências tradicionais representadas pelos adornos e a pele nua. A fotografia, de 50 centímetros de altura por 70 de largura, mostra no close de um corpo humano masculino, do pescoço para baixo e da cintura para cima, o tronco nu, de costas, com a pele negra em destaque. O seu braço direito está adornado com um cordão vermelho e um bracelete tradicional feito de contas brancas e azuis, possivelmente um elemento indígena. Um maço de cigarro da marca Hollywood está amarrado às costas com fios vermelhos. A imagem é envolta em uma iluminação suave e sutil, dando destaque às cores vibrantes dos adornos e do maço de cigarros. A composição sugere uma crítica à presença da cultura de consumo em espaços que deveriam ser preservados de influências externas. Esta obra evoca ainda uma série de camadas interpretativas. A introdução de um símbolo de consumo massificado, como o cigarro, em um corpo adornado com símbolos culturais mais tradicionais, cria uma tensão entre o global e o local. O cigarro, que foi um dos maiores ícones da publicidade nos anos 80, traz a ideia de invasão de valores ocidentais em espaços culturais que historicamente lutam contra a colonização. Além disso, o uso do cigarro Hollywood evoca a influência das campanhas de marketing que associavam o produto à liberdade, poder e modernidade, muitas vezes em contradição com a realidade social da periferia e das culturas tradicionais. A obra levanta reflexões sobre a interferência de padrões globais em comunidades locais e a maneira como o consumo impacta essas realidades. A própria escolha da palavra "cilada" como título carrega uma carga crítica, sugerindo que há um engano ou armadilha embutida na adoção desses símbolos por culturas que, ao longo da história, sofreram intervenções externas. As conexões entre o corpo, o produto de consumo e os adornos culturais geram uma narrativa complexa sobre identidade, resistência e a invasão de símbolos globais no cotidiano amazônico. Nos anos 80, o Brasil passava por uma redemocratização, e a publicidade e os símbolos de consumo ocidentais começavam a influenciar de forma massiva o imaginário popular. O cigarro Hollywood, em particular, era um dos principais símbolos desse novo tempo, com suas campanhas que exaltavam liberdade e sucesso pessoal. Ao contrastar esse símbolo com elementos culturais da Amazônia, Octávio Cardoso parece criticar a maneira como o consumismo e o marketing invadem e transformam espaços tradicionais, moldando novas identidades sociais. A obra também reflete a globalização crescente da época, onde produtos ocidentais penetravam de forma massiva até nas áreas mais isoladas e culturalmente ricas do Brasil. Esta fotografia revela como Cardoso trabalha a intersecção entre o documentário e a poética visual. Ela transcende o simples registro e mergulha em um diálogo crítico sobre a preservação da identidade e os perigos de perder a essência cultural para símbolos de modernidade que carregam consigo valores alheios ao contexto amazônico.

Falação dos Mudos

Aprigio e Frederico Fonseca Falação dos mudos, 1985 técnica mista sobre tela

Aprigio e Frederico Fonseca

Velocidade do áudio

Aprigio e Frederico Fonseca Falação dos mudos, 1985 A obra Falação dos mudos tem 90 centímetros de altura por um metro e 20 de largura e foi produzida em técnica mista sobre tela. A composição combina elementos tridimensionais e pictóricos, criando uma narrativa visual densa. No centro da obra, há uma calça verde-militar pendurada verticalmente, de perfil, dividindo a tela. A calça, desgastada e amarrada com cordas simples, sugere uso prolongado e a precariedade de quem a veste. A partir da cintura da calça, descem duas tiras de pele de animal, com pelagem marrom, em diagonais que formam um grande "V" de cabeça para baixo, conferindo uma dinâmica à composição. Nas pontas dessas tiras de pele, encontramos elementos simbólicos adicionais: à esquerda, uma mão e, à direita, um pé, desenhados em uma massa semelhante a cimento, que está sobre uma tela metálica que, por sua vez, está em cima de um retângulo de madeira. Esses detalhes trazem uma dimensão corporal à obra, evocando a presença humana e enfatizando a fragilidade física. A mão e o pé parecem representar o corpo ausente, ao mesmo tempo reforçando a conexão entre a vestimenta militar e o desgaste físico e emocional das pessoas que as vestem. Ao lado da calça, à esquerda, há uma inscrição "Vendi-se farda usadas", pintada em letras vermelhas cruas e diretas, com erros de grafia e sugerindo um anúncio urbano. A caligrafia informal lembra as inscrições populares nos muros das periferias, o que coloca a obra em diálogo com o ambiente urbano e as práticas cotidianas das classes populares. Pequenos elementos adicionais, como números e traços, estão distribuídos na composição, reforçando a sensação de caos e espontaneidade. A justaposição de elementos como a calça militar e as tiras de pele animal, junto à presença de uma mão e um pé, confere à obra uma simbologia rica e multifacetada. A calça militar, símbolo de autoridade e controle, pendurada de maneira improvisada, sugere um desgaste institucional, social e físico. Ao adicionar a mão e o pé, os artistas criam uma alusão à presença humana dilacerada pelo uso e abuso dessas instituições. Esses membros humanos, aparentemente distantes e isolados, trazem à tona a ideia de que a opressão militar não apenas fere fisicamente, mas também dilacera a integridade psicológica e social dos indivíduos. O uso do texto "Vendi-se farda usadas" carrega uma ironia pungente, sugerindo a perda de valor e poder da instituição militar em um período de redemocratização. Ao transformar a farda, outrora símbolo de força, em um item comercializável, os artistas apontam para o desgaste não só físico, mas moral da militarização que marcou a sociedade brasileira durante o regime ditatorial.

Roupas no varal e Bandeira do Brasil

Benedito Nunes Roupas no varal e Bandeira do Brasil, 1989 óleo sobre tela

Benedito Nunes

Velocidade do áudio

Benedito Nunes Roupas no Varal e Bandeira do Brasil, 1989 A obra Roupas no varal e Bandeira do Brasil é uma pintura a óleo sobre tela, com 92 centímetros de altura por um metro e 75 de largura. Ela retrata uma cena cotidiana com forte carga simbólica e crítica. À direita, a composição exibe uma bandeira do Brasil estendida em um varal, sobre uma paisagem com um rio cheio de árvores caídas perto de seu leito. O verde e amarelo da bandeira se destacam em meio ao cenário natural, mas a disposição da bandeira, como se fosse apenas mais uma peça de roupa no varal, evoca uma reflexão imediata sobre o significado dessa imagem. À esquerda, vemos outras peças de roupa penduradas no varal, em tons de vermelho, branco e azul, criando um contraste com a bandeira. O varal atravessa a cena horizontalmente, ligando o primeiro plano ao segundo, e dividindo a pintura entre o ambiente doméstico e a paisagem natural ao fundo. O ambiente doméstico à esquerda tem um toque urbano com a presença de uma casa e um prédio ao fundo, sugerindo o contexto de uma periferia urbana. No chão, à frente da paisagem, há uma quantidade significativa de lixo espalhado, como copos descartáveis, restos de plástico e outros detritos, que poluem o espaço natural, gerando um contraste entre a beleza do ambiente e a degradação provocada pela ação humana. A obra de Benedito Nunes é profundamente crítica ao colocar a bandeira do Brasil, símbolo máximo da nação, entre roupas comuns penduradas no varal, sugerindo um distanciamento entre o que a bandeira deveria representar e a realidade da população. A bandeira é tratada como qualquer outro objeto do cotidiano, uma peça de roupa lavada ao ar livre, evocando uma crítica à banalização dos símbolos nacionais em meio ao descaso social e ambiental. O varal com as roupas e a bandeira carrega um simbolismo forte, sugerindo que o orgulho nacional, representado pela bandeira, está sendo exposto, desgastado ou lavado, como se necessitasse de uma purificação após o desgaste sofrido. Ao mesmo tempo, o cenário natural à direita, que inclui árvores caídas e um rio que parece poluído, alude à degradação ambiental e ao impacto da urbanização descontrolada. O lixo jogado no chão reforça essa crítica à destruição dos recursos naturais e ao descuido com o meio ambiente, que se reflete em um espaço à beira da destruição. Criada em 1989, a obra surge em um período de profundas mudanças no Brasil. Era o fim da década de 1980, marcada pela redemocratização do país e pela tentativa de reconstruir uma identidade nacional após os anos de ditadura militar. Ao mesmo tempo, o Brasil enfrentava uma grave crise econômica, acompanhada de inflação galopante, desigualdade social crescente e degradação urbana e ambiental. Nesse contexto, a obra de Benedito Nunes reflete o sentimento de perda de valores e de alienação social. A bandeira, que deveria representar o orgulho e a união do país, é retratada de forma quase casual, sugerindo um distanciamento do cidadão comum em relação à simbologia oficial do Estado.

Puzzles

Rosângela Rennó Puzzles, 1991 impressão fotográfica, parafusos, acrílica e madeira

Rosangela Rennó

Velocidade do áudio

Rosângela Rennó Puzzles, 1991 A obra Puzzles, de Rosângela Rennó, nos remete a um brinquedo, um jogo de quebra-cabeça, onde a imagem a ser montada é a fotografia 3x4 de documento de identidade de uma mulher em tamanho ampliado. A foto, em preto em branco, está dividida em partes, que estão encaixadas em um tabuleiro. No tabuleiro há um espaço vazio para que as partes possam ser movimentadas para cima, para baixo e para os lados, até que seja formada a imagem como um todo e, neste objeto tátil, as peças estão numeradas. A fotografia apresenta uma mulher de pele clara e cabelo escuro e armado em torno da cabeça. Os olhos são pequenos e escuros e as sobrancelhas são bem traçadas. Ela tem o nariz comprido e lábios levemente volumosos. Usa brincos de formato circular nas orelhas. A mulher está vestida formalmente, com uma blusa acinzentada, de gola branca e pontuda, fechada até o pescoço e arrematada com um broche. Logo abaixo da gola, há uma pala também clara, com ondulações nas pontas. O fundo da fotografia tem um aspecto craquelado, como se houvesse um desgaste causado pelo tempo de uso. A utilização de fotografias 3x4 nos trabalhos de Rosangela Rennó fazem parte da intencionalidade de trabalhar com a identidade das pessoas representadas na imagem. A imagem fragmentada gera um desejo de recomposição e ordenação do todo, uma busca na reconstituição da identidade desta pessoa anônima. A artista parece trazer a ideia de que nos tornamos peças do jogo ao mesmo tempo que nos estimula a entrar no jogo.

Beat acelerado

Beat acelerado “Meu amor se zangou, de ciúme chorou / não quer ficar mais ao meu lado / e hoje eu sigo sozinha, sempre no meu caminho / solta e apaixonada”, canta Virginie Boutaud, vocalista da banda Metrô, fundada em São Paulo e que surfou nas ondas da chamada new wave. Lançada em 1984, a canção marcou uma geração devido ao seu refrão, que grudou como um chiclete: “Coração ligado, beat acelerado”, cantado até a eternidade proporcionada pela curta duração de uma música pop. A palavra inglesa “beat” significa “batida”, e é no frenesi da música pop que os artistas aqui dançavam – das capas icônicas de vinis de músicos que compuseram o panteão do cancioneiro pop brasileiro às manchetes de revista que celebravam os megaeventos de música que começaram a se disseminar no país durante os anos 1980, o importante era não ficar parado. Michael Jackson, o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Frank Sinatra, Rock in Rio e, claro, os ensinamentos de Madonna: “Não fiquem parados aí, vamos começar / façam uma pose, não há nenhum segredo / vogue, vogue, vogue”. Movimento, suor, toque, olho no olho e saliva: este núcleo é uma celebração aos muitos prazeres que nos rodeiam. Sejam caveiras, sejam coqueiros: overgozemos. Antes de amar ao outro, amemos a nós mesmos: exploremos nosso corpo, experimentemos com a moda, não temamos a montação. O excesso de um é o básico de outro. Após fazermos as pazes com nossos espelhos, busquemos nossos pares e criemos um senso de comunidade – respeitemos as diversidades dos corpos, com suas formas e seus anseios existenciais e identitários, tão diferentes entre si. Por fim: não temamos a cor. Este núcleo traz uma forte presença da pintura, mídia tão associada à década de 1980 e vinculada a um crescente e recém-profissional sistema comercial das artes visuais no país. Das pinceladas que visavam à imitação e à representação de cenas cotidianas às pesquisas mais preocupadas com a expressividade da cor e com a crítica à planaridade da tela: o importante para muitos artistas – pelo menos enquanto o DJ tocava e os recentes passos da festa da democracia eram ensaiados – era fazer “pintura a metro”.

Velocidade do áudio

Cérebro em Stand

Leda Catunda Cérebro em stand, 1988 acrílica sobre tecido, acrílico e luz

Leda Catunda

Velocidade do áudio

Leda Catunda Cérebro em Stand, 1988 Leda Catunda é uma das figuras centrais de sua geração e se utiliza de novos materiais e linguagens para compor suas obras. A obra Cérebro em Stand, produzida em acrílica sobre tecido, acrílico e luz, surge no contexto dos contrastes e rompimentos dos anos 80, em uma década marcada pela redemocratização do país e por transformações culturais intensas. É um trabalho que reflete o desejo de Catunda de investigar a tensão entre o natural e o construído, algo que permeia grande parte de sua produção artística. Cérebro em Stand é uma peça de Leda Catunda, produzida em 1988, com dois metros de largura por um metro e 77 centímetros de altura, que faz parte de sua fase mais experimental, onde explora materiais têxteis, acrílicos e a interação com a luz. Esta obra pode ser descrita como uma mistura de pintura e escultura. Sobre uma base vermelha que tem o formato irregular, com sua borda formada por cerca de 10 pontas triangulares, está uma estrutura de tecido formada por uma composição abstrata que lembra um cérebro humano, sem ser literal. Esse “cérebro” tem uma coloração amarelada, com veios vermelhos e algumas áreas rosadas. Imagine um conjunto de formas orgânicas, curvas suaves e volumes salientes, como se fossem dobras que remetem à complexidade de um cérebro em atividade constante. Essa forma abstratamente fluida do “cérebro” dá a sensação de movimento, como se as ideias e pensamentos estivessem meditando se organizando ou se desmanchando. A década de 80 também foi um momento de grandes transformações sociais e tecnológicas estilizadas, e a artista parece capturar esse dinamismo na forma deste cérebro, como uma metáfora para o fluxo incessante de informações e estímulos da vida contemporânea. Além disso, o contraste entre as superfícies suaves e os materiais reflete um debate sobre o consumo e a artificialidade da vida moderna. Essa obra pode ser vista como uma crítica velada ao excesso de estímulos e à superficialidade das relações humanas em um mundo cada vez mais industrializado e tecnológico. Cérebro em Stand exemplifica o estilo único de Leda Catunda, que desafia convenções estéticas e nos convida a refletir sobre a relação entre corpo, mente e cultura. Por meio de uma fusão de materiais, formas orgânicas e texturas contrastantes, uma obra que evoca um estado de transição, capturando o fluxo dinâmico e incerto da vida contemporânea. Ela nos faz pensar não apenas sobre o que vemos, mas sobre como percebemos o mundo a nossa volta.

Dançarino do Soul (Sósia do Michael Jackson)

Retratistas do Morro/Afonso Pimenta Dançarino do Soul (Sósia do Michael Jackson), 1987 impressão fotográfica

Afonso Pimenta

Velocidade do áudio

Afonso Pimenta Dançarino do Soul (Sósia do Michael Jackson), 1987 A obra Dançarino do Soul (Sósia do Michael Jackson) é uma impressão fotográfica de um momento capturado por Afonso Pimenta, durante os vibrantes bailes soul que ocorriam nas periferias de Belo Horizonte, em Minas Gerais, nos anos 80. Esses eventos eram não apenas celebrações da música, mas também espaços de expressão cultural e identidade afro-brasileira. Na fotografia colorida, com 81 centímetros de altura por 51 de largura, vemos um jovem com traços semelhantes aos de Michael Jackson: a pele negra, os olhos amendoados e levemente caídos, o nariz afilado, mas com narinas grandes, os lábios grossos e os cabelos pretos, compridos e encaracolados, com uma franjinha na testa. Ressaltamos que a semelhança aqui é com a figura de Michael nos anos 80, uma vez que o próprio artista transformou radicalmente sua aparência por meio de procedimentos estéticos. A expressão do jovem é, ao mesmo tempo, séria e melancólica e ele olha fixamente para frente. Ele veste um casaco marrom e uma camisa clara, está ligeiramente de lado. Nos anos 80, o Brasil estava em plena transição social e política, e a cultura soul ganhou força nas periferias, oferecendo à juventude negra um espaço para celebrar sua identidade. A obra de Afonso Pimenta faz parte do projeto Retratistas do Morro, que documenta a vida cotidiana e os eventos culturais das favelas e periferias de Belo Horizonte, especialmente no Aglomerado da Serra, uma das maiores favelas do Brasil. A fotografia reflete a conexão entre a cultura afro-brasileira e a globalização cultural, especialmente a influência de Michael Jackson, que transcendeu fronteiras. Para muitos jovens da periferia, Jackson era mais do que um astro pop; ele representava uma figura de poder, estilo e sucesso que inspirava sua própria autovalorização. O dançarino na foto não é apenas um imitador, mas alguém que incorpora uma identidade e uma afirmação de pertencimento cultural. Além disso, a fotografia de Pimenta vai além da estética. Ela revela uma narrativa sobre a apropriação cultural e a ressignificação de símbolos globais dentro de contextos locais. Enquanto Michael Jackson era uma figura global, o "sósia" nesta foto faz parte de uma tradição de resistência cultural, usando a música e a dança como formas de expressão e empoderamento em uma sociedade marcada pela desigualdade social e racial.

Monocromo A7/ Pintura por metro: insignificâncias de mensuras sobre as porções de amor desprendidas a esmo em torno do sol

Eduardo Frota Monocromo A7/ Pintura por metro: insignificâncias de mensuras sobre as porções de amor desprendidas a esmo em torno do sol, 1985 Fita métrica de uso para engenheiro agrônomo

Eduardo Frota

Velocidade do áudio

Eduardo Frota A obra Monocromo A7 / Pintura por metro: insignificâncias de mensuras sobre as porções de amor desprendidas a esmo em torno do sol, foi produzida em 1985 e tem dimensões variáveis. O trabalho explora o conceito de medição e espaço por meio de um objeto cotidiano: uma fita métrica utilizada por engenheiros agrônomos. Eduardo Frota, artista que frequentemente trabalha com escultura e instalações, utiliza a fita métrica para questionar a forma como medimos e percebemos o mundo ao nosso redor. Com uma abordagem minimalista, ele desafia o espectador a reconsiderar o que é visto como arte e como os objetos utilitários podem ser reinterpretados dentro do espaço artístico. À direita de um suporte está uma madeira quadrada e sobre ela o rolo da fita métrica, de cor marrom escura. Estendida e completamente desenrolada, na parte esquerda do suporte, está a fita propriamente dita. Ela tem um tom amarelo vivo e está toda embolada e emaranhada. O objeto, geralmente associado à precisão e ao controle, aqui é deslocado para o campo da arte, onde sua função original é subvertida. A obra sugere uma reflexão sobre a relação entre o mensurável e o imensurável, associando o objeto de medição precisa (a fita métrica) com a noção intangível do "amor desprendido" que se esvai ao redor do sol, conforme indicado no título da peça. Frota frequentemente combina elementos concretos, como materiais de construção, com temas abstratos e filosóficos, criando um diálogo entre o mundo físico e emocional. Nos anos 80, Eduardo Frota fez parte de uma nova geração de artistas brasileiros que buscavam romper com as tradições artísticas anteriores. "Monocromo A7" reflete essa busca por novos diálogos, tanto com os materiais quanto com o espaço ao redor. Frota é conhecido por criar obras que interagem com o ambiente e desafiam as percepções convencionais de espaço e função. Suas esculturas e intervenções muitas vezes se alinham ao conceito de site-specific, onde o local da obra é tão importante quanto o próprio objeto artístico. O uso de uma fita métrica nesta obra revisita discussões sobre o controle e a ordem na sociedade moderna. O artista, no entanto, subverte essa ideia ao criar uma peça que explora o descontrole e a fluidez. Através da metáfora das "porções de amor desprendidas a esmo em torno do sol", Frota sugere que certos aspectos da existência, como os sentimentos humanos, escapam à mensuração precisa. Isso ressoa com as críticas minimalistas e conceituais da época, onde o objetivo era desmistificar os processos de criação artística e desafiar as ideias pré-concebidas sobre o que é ou não considerado arte.

Boate Dinosaurus

Rosa Gauditano Ferro’s Bar, 1978-79 impressão fotográfica

Velocidade do áudio

Rosa Gauditano Ferro's Bar, 1978-79 A obra Ferro’s Bar é uma impressão fotográfica da captura de um momento crucial na vida noturna de São Paulo, em um espaço emblemático da resistência cultural e social para as mulheres lésbicas no final da década de 1970. O Ferro’s Bar, localizado na Rua Martinho Prado, era um dos poucos lugares na cidade onde essas mulheres podiam se encontrar e se expressar livremente, longe da repressão e das normas heteronormativas predominantes. A fotografia de Rosa Gauditano documenta essa comunidade em um ambiente que era, ao mesmo tempo, espaço de resistência e refúgio. A imagem em preto e branco, de 1978-79, com 50 centímetros de altura por 60 de largura, mostra a atmosfera íntima do bar. No centro, em destaque, estão duas mulheres abraçadas, sentadas em um sofazinho. Uma delas está de costas e a outra de frente, mas não conseguimos ver o rosto de nenhuma delas, pois a que está de frente tem a cabeça recostada no pescoço da outra e seus cabelos caem sobre seu rosto. À frente delas há uma mesinha redonda e sobre ela estão garrafas, copos e maços de cigarro. Ao fundo, é possível ver outras pessoas, mas não conseguimos ver o rosto de ninguém por conta do enquadramento que as retrata do pescoço para baixo. As roupas e penteados refletem a moda da época. A fotografia capta o calor e a intimidade de uma noite comum no Ferro’s, ao mesmo tempo, em que evoca um senso de comunidade e pertencimento. Nos final dos anos 70, o Brasil ainda vivia sob a repressão da ditadura militar, um regime que controlava e censurava expressões de gênero e sexualidade dissidentes. Neste contexto, o Ferro’s Bar tornou-se um ponto de encontro para mulheres que buscavam um espaço para se expressar longe dos olhares de uma sociedade lesbofóbica. As fotografias de Rosa Gauditano, especialmente as capturadas no Ferro’s Bar, fazem parte de uma narrativa maior de resistência, documentando as vidas dessas mulheres em um período marcado pela invisibilidade e pelo medo da repressão. O projeto de Gauditano foi encomendado originalmente pela revista Veja para uma matéria que nunca foi publicada. No entanto, as imagens que ela produziu adquiriram uma importância histórica e cultural significativa ao longo do tempo, especialmente no contexto da luta pelos direitos LGBTQIA+ no Brasil. Ferro’s Bar é uma obra que transcende a fotografia documental. Rosa Gauditano não apenas registrou momentos do cotidiano, mas também criou uma narrativa visual de resistência, pertencimento e identidade dentro da comunidade lésbica de São Paulo. Suas fotos capturam a luta por espaço e visibilidade em uma sociedade que marginalizava essas mulheres, e hoje elas são lembradas como um marco importante na história da fotografia e da luta pelos direitos LGBTQIA+ no Brasil.

A Mala

Monica Barki A mala, 1988 técnica mista

Monica Barki

Velocidade do áudio

Monica Barki A mala, 1988 O trabalho de Monica Barki produzido em técnica mista, nos apresenta uma mala aberta, com suas duas partes repletas de elementos nem sempre muito definíveis, nos convidando a mergulhar em um processo de imaginação. O que são? Quem os levaria de um lugar a outro? O que representam? Sobre o fundo de tecido xadrez preto e branco, na parte de cima da obra estão duas imagens: fotografias ou talvez recortes da página de um livro. Em uma delas está Moises erguendo imponentemente o braço direito e levando a tábua dos mandamentos no braço esquerdo. Na outra, mais parecida com uma foto 3x4, temos uma mulher indiana, com os olhos delineados de preto e um adorno na cabeça. Ainda nesta parte, uma folha amarelada com um texto em espanhol e alguns desenhos em tinta sobre ela. Há também uma folha branca, com um texto escrito em alfabeto hebraico, e os mesmos desenhos em tinta. E, por fim, de um bolso franzido, salta um lenço vermelho. Na parte de baixo da mala, uma profusão de fios e tecidos ocupam o espaço. Junto deles, dentro de um saco plástico, está uma revista enrolada. Com sua obra, Monica Barki nos faz pensar que uma mala, uma bagagem, pode ser trazida para que algo novo se inicie, uma nova jornada, um novo ciclo, um novo pedaço de vida. Composta de materialidades, revela identidades e memórias.

Diversões eletrônicas

Diversões eletrônicas “Só você não viu / mas ela entrou, entrou com tudo / naquele antro, aquele antro sujo / você nunca imaginou, mas eu vi / no luminoso estava escrito / diversões eletrônicas.” Com esses versos compostos em parceria com Regina Porto, Arrigo Barnabé iniciou a música que o fez receber um prêmio num festival universitário de canções em 1979 e foi incluída no seu primeiro álbum, Clara Crocodilo, do ano seguinte. Nascido no Paraná, o artista é um ícone da música experimental no Brasil. No decorrer dos quase oito minutos da canção, os versos trazem situações que esbarram em inovações tecnológicas. Há referências tanto à fórmica vermelha que reveste um bar quanto ao fliperama, ao telefone e ao autorama. A forma como as vozes se sobrepõe na estrutura dodecafônica da canção parece um elogio à velocidade, endossado por uma letra rapidamente arquitetada, que se movimenta do excesso ao vazio. Fotocópias, lâmpadas, painéis de LED, videogames, softwares pioneiros em computação gráfica, equipamentos digitais de som – tudo é válido para experimentar e preencher casas e ateliês com um cruzamento entre a alquimia e a engenharia. Ayrton Senna ou astronauta? Capacete de corrida ou capacete aeroespacial? Disco voador ou cometa Halley? Ciência ou meios de comunicação de massa? Os anos 1980 são imersos pelo boom de um futurismo muito estimulado pela televisão. Câmeras, câmeras, câmeras: da Betacam à VHS (Video Home System, ou Sistema Doméstico de Vídeo) – eis a era das fitas magnéticas e dos videoclipes. Bastava apertar o botão REC em sua câmera ou em seu videocassete – fosse você um pioneiro da videoarte ou da televisão comunitária no Brasil, fosse você um fã de um dos programas infantis de maior sucesso na história da televisão mundial. Talvez você fosse ambos. Pouco a pouco se iniciou uma noção de vigilância, punição e registro audiovisual constante que mudou a forma como lidávamos com as nossas memórias. É fantástico? Toda televisão é um espelho. De videocriador e de videocriatura, todos temos um pouco.

Velocidade do áudio

Sintonize Canal 27 (Karaokê da Lapa)

Alex Vallauri Sintonize Canal 27 (Karaokê da Lapa), 1984 xerografias para livro de artista (provas de impressão) impressão sobre adesivo

Alex Vallauri

Velocidade do áudio

Alex Vallauri Sintonize Canal 27 (Karaokê da Lapa), 1984 Sintonize Canal 27 (Karaokê da Lapa) é uma série de impressões em adesivo vinílico que utilizam o formato de uma tela de televisão como moldura para uma sequência de imagens que parecem flutuar entre cenas cotidianas e referências visuais que remetem à cultura pop dos anos 80. A obra é composta por várias "telas" em preto e branco, dispostas em uma grade de quatro colunas e quatro fileiras, totalizando 16 quadros. Cada uma dessas molduras contém uma imagem que varia entre bicicletas, automóveis, frutas, animais e personagens estilizados. As telas, numeradas com o canal 27, fazem referência a uma experiência de zapeamento televisivo, algo comum na época com a popularização da televisão. O layout das imagens lembra a estética da cultura dos quadrinhos e da televisão, com traços simples, quase caricaturescos. A sobreposição de elementos banais e irreverentes, como porcos, carros antigos e objetos do cotidiano, sugere uma crítica sutil à saturação de informações e ao caráter massificado da cultura midiática dos anos 80. A repetição dos temas entre os quadros provoca no espectador uma sensação de ruído visual, como se estivéssemos navegando entre canais de TV repletos de cenas absurdas e desconexas, refletindo a maneira como a cultura de massas fragmentava a experiência visual e intelectual. A obra de Alex Vallauri, um dos pioneiros do grafite no Brasil, se insere em um contexto de forte diálogo com a cultura urbana e a explosão da arte pública. Embora Sintonize Canal 27 não seja grafite em si, a estética que Vallauri desenvolve aqui, com suas xerografias e impressões em adesivo vinílico, tem uma relação direta com sua prática de arte de rua. O uso de meios de reprodução em massa, como a xerografia, evoca o caráter efêmero e acessível da arte pública e urbana, que desafia as noções tradicionais de exclusividade e mercado da arte. A televisão, presente na obra como tema central, era o meio de comunicação mais influente dos anos 80, moldando comportamentos e disseminando a cultura de consumo. Vallauri parece satirizar essa onipresença televisiva e seu poder de transmitir conteúdos vazios e desconexos, apelando para o imaginário da cultura pop, como a presença de ícones como o porco, que aparece em uma das "telas", com um cacho de uvas, uma imagem que mistura o bizarro e o irônico. A obra sugere que o espectador da televisão está imerso em um fluxo contínuo de imagens, muitas vezes absurdas e triviais, que pouco acrescentam à vida cotidiana, mas que, ao mesmo tempo, constituem parte essencial da identidade cultural da época. A estética da obra de Vallauri se conecta ao espírito da época, ao incorporar referências tanto à cultura de massa quanto à crítica social. A Lapa, bairro tradicional do Rio de Janeiro, mencionada no título, é um local historicamente associado à boemia, à diversidade cultural e ao encontro de classes sociais, o que sugere que a obra pode estar capturando o espírito caótico e vibrante dessa área, onde a fusão de culturas e a resistência criativa sempre tiveram lugar.

Painel de controle

Luiz Hermano Painel de controle, 1987 Acrílica sobre tela

Luiz Hermano

Velocidade do áudio

Luiz Hermano Painel de controle, 1987 Painel de controle nos convida a uma viagem visual a um universo de exploração tecnológica e cósmica. Com uma estrutura organizada em segmentos circulares, a obra em acrílica nos remete a um painel de controle de uma nave espacial ou uma cabine futurista. No centro da composição de grande dimensão - dois metros de altura por dois metros e setenta centímetros de largura - há um círculo de fundo preto com formas brancas que remetem ao cosmos, com estrelas, planetas e figuras celestiais que sugerem uma ligação com o espaço sideral e a exploração do desconhecido. Em volta deste círculo central há outro círculo maior composto por seis segmentos em formato trapezoidal curvo, com formas que lembram circuitos eletrônicos. Em volta deste outro círculo há outro ainda maior, com sete segmentos trapezoidais curvos. Neles estão outros controles de comando, mapas da terra, imagens do espaço sideral e a figura de dois astronautas. A parte externa, já nas bordas da pintura, tem segmentos preenchidos com padrões quadriculados em branco e azul. E sobre os padrões estão formas esféricas abstratas, sendo que algumas delas lembram capacetes. Imagine uma cabine de controle futurista, com telas e botões, cada um levando a uma visão diferente do cosmos ou de um sistema tecnológico. As cores vibrantes dão vida à obra: tons de amarelo, azul, vermelho e roxo contrastam fortemente com as formas geométricas e adicionam movimento à composição. As linhas e padrões parecem interconectar os diferentes segmentos, criando um fluxo visual contínuo, como se o espectador estivesse olhando para dentro de uma máquina ou sistema complexo em funcionamento. Ao mesmo tempo, o tema da tecnologia é balanceado por formas orgânicas que evocam uma interseção entre a natureza e a ciência. Luiz Hermano trouxe de volta a ênfase na cor e na pintura em um momento em que a arte conceitual estava mais predominante. Painel de controle é um exemplo de seu interesse em estruturas organizadas e na fusão de sistemas tecnológicos e visões cósmicas. Ele combina o rigor da geometria e do design com um toque lúdico e imaginativo. A obra sugere uma reflexão sobre a tentativa humana de controle sobre a natureza e o universo, representando sistemas que, ao mesmo tempo em que parecem ordenados, estão em constante movimento e transformação. A ideia de um "painel de controle" remete ao desejo de dominar e organizar o caos, mas as formas fluidas e a energia das cores indicam que o controle é apenas uma ilusão, e que o mundo está sempre em fluxo. Hermano mistura influências de sua infância no interior do Ceará, onde a natureza e o ambiente rural marcaram sua visão, com o ambiente urbano e tecnológico que ele experimentou mais tarde na vida. Painel de controle reflete esse diálogo entre o rural e o urbano, o orgânico e o mecânico, criando uma obra que nos faz questionar as interações entre homem, máquina e cosmos.

Sideral

Luiz Braga Sideral, 1989 impressão fotográfica

Luiz Braga

Velocidade do áudio

Luiz Braga Sideral, 1989 A impressão fotográfica Sideral tem 70 centímetros de altura por um metro de largura e mostra a fachada de um bar noturno iluminado por luzes de neon em tons de verde, azul e rosa, criando um efeito que contrasta com a escuridão ao redor. Ela foi captada à noite e nos apresenta um bar rústico com uma fachada simples, de madeira, mas que ganha vida com as luzes de neon. Ao redor da entrada do bar, observamos algumas figuras humanas — silhuetas sem detalhes faciais nítidos, já que a iluminação suave das luzes de neon as deixa em contraluz. A imagem mostra um grupo de cerca de 10 pessoas e bicicletas paradas em frente ao bar, que se destaca pela placa com o nome "Sideral" iluminada em neon, acima da porta de entrada. A iluminação não só define o espaço, mas também destaca as figuras humanas de maneira sutil, deixando-as parcialmente na sombra, criando um jogo visual entre o claro e o escuro. A fachada do bar é composta por um padrão geométrico de ripas de madeira diagonais, que, combinadas com as luzes neon, evocam uma atmosfera misteriosa. A imagem congela a sensação de uma noite comum, onde a presença de luzes artificiais transforma a paisagem cotidiana em algo quase surreal. O chão de terra batida em frente ao bar, juntamente com a simplicidade das figuras humanas, cria um contraste entre a atmosfera rústica do local e o efeito quase futurista das luzes neon. Essa dualidade evoca certo surrealismo, como se o espaço estivesse entre dois mundos: o rústico e o urbano, o mundano e o cósmico. Luiz Braga é conhecido por seu trabalho em capturar a vida cotidiana na região amazônica, especialmente na cidade de Belém. Em Sideral, Braga joga com a simplicidade dos espaços periféricos e os transforma em algo mágico e poético por meio da fotografia. Seu uso da luz e da cor é uma assinatura em sua obra, e aqui, a iluminação em neon, associada à vida noturna, cria uma atmosfera que transforma o banal em algo transcendental. A palavra "Sideral" no nome do bar e na obra remete ao cosmos, ao espaço sideral, sugerindo que, por mais que o cenário seja cotidiano, há algo de mais profundo e misterioso acontecendo. O uso das luzes artificiais cria um efeito quase futurista ou extraterrestre, sugerindo certa desconexão com a realidade imediata. O bar se torna, assim, um ponto de fuga, um lugar onde a imaginação pode vagar livremente entre o mundano e o celestial.

Sem título

Jayme Figura Sem título, déc. 1980 ferro

Jayme Figura

Velocidade do áudio

Jayme Figura Sem título, década de 1980 A escultura de Jayme Figura, criada com ferro enferrujado e sucata, tem 48 centímetros de altura, por 38 de largura e 26 de profundidade. A obra evoca simultaneamente a imagem de uma cabeça robótica e o uso de materiais reciclados, destacando a tensão entre a natureza bruta do ferro e o gesto artístico que transforma esse material. A cabeça antropomórfica ou robótica é composta por sucata de ferro e elementos enferrujados, que conferem à peça um caráter bruto e industrial. Ela é formada por várias placas de ferro dobradas e cortadas de maneira irregular, sugerindo uma figura quase mecânica. No topo da cabeça, há três projeções cônicas e pontiagudas que lembram chifres ou antenas, reforçando o aspecto futurista da obra. Na parte frontal, existem duas grandes aberturas circulares, que funcionam como olhos, mas com grades de metal enferrujado cobrindo essas aberturas, o que cria uma sensação de rigidez e severidade. A mandíbula larga e saliente, composta por uma placa de ferro irregular, aumenta a sensação de uma expressão automatizada, lembrando ainda um capacete de batalha. A textura da escultura é rústica, com evidentes marcas de solda e oxidação, o que sugere a passagem do tempo e marca o uso de materiais reciclados. Essa aparência desgastada adiciona profundidade à obra, evocando temas como o envelhecimento, o abandono e o uso de objetos descartados para criar arte. Jayme Figura foi um artista brasileiro que trabalhou principalmente com esculturas feitas de ferro e materiais reciclados, como parte de sua abordagem experimental. Ele tinha uma fascinação por elementos industriais e reutilização de objetos descartados, transformando ferro-velho e sucata em obras de arte que refletiam uma crítica social e ambiental. Suas obras frequentemente abordam temas como a industrialização, a tecnologia e o impacto do tempo nas coisas. O ferro enferrujado utilizado por Figura não é apenas uma escolha estética ou técnica, mas também carrega a memória de sua vida anterior como parte de uma estrutura ou objeto industrial. O material não está "limpo" ou "novo", e sua oxidação, suas dobras e marcas de solda revelam o tempo passado, sugerindo uma reflexão sobre o desgaste e a transformação. Assim, o material, além de ser uma escolha técnica, torna-se uma narrativa sobre o ciclo de vida dos objetos: aquilo que foi descartado, agora, ganha uma nova função. A obra evoca, portanto, um ciclo temporal, onde passado, presente e futuro coexistem na mesma peça. Há também uma ambiguidade intrínseca na obra: seria essa uma figura humana ou robótica? Seria uma máscara de proteção ou de opressão? Essa incerteza abre espaço para pensar as funções da máscara como objeto cultural, como parte de rituais ancestrais de proteção e transformação, ou, no contexto industrial, como um símbolo de anonimato e desumanização, especialmente dentro das dinâmicas de trabalho fabril. Assim, a peça sugere uma discussão sobre identidade: quem está por trás dessa máscara? O indivíduo é absorvido pela máquina, ou ele se protege dela?

Trajeto selvagem

Edney Antunes Trajeto selvagem, 1988 estêncil, spray e acrílica sobre compensado

Edney Antunes

Velocidade do áudio

Edney Antunes Trajeto selvagem, 1988 Edney Antunes é artista autodidata, cuja obra lida com questões sociais e comportamentais da cultura popular, sendo pioneiro na utilização das técnicas de grafite para realizar obras expostas em galeria ou na paisagem de Goiânia. Trajeto selvagem nos apresenta um Fusquinha arroxeado que, no lugar das rodas, tem pernas semelhantes a coxas de frango branquinhas com pés pretos. E bem no centro das coxas, círculos vermelhos formam alvos de jogos de dardo. Na parte da frente, a tampa do motor está aberta e de lá sai uma explosão azul turquesa, onde voam borboletas verdes e vermelhas. O trabalho de Antunes transforma um Fusca, ícone cultural do Brasil, em uma peça de arte divertida e irônica, com contrastes entre o carro e o petróleo, símbolos da industrialização e da modernidade, com símbolos orgânicos e naturais. Sugere, talvez, uma mudança de direção, um trajeto que vai além do que é previsível, além do selvagem.

Pássaros na garganta

Pássaros na garganta “Ânsia de que a vida seja mais cheia de vida / pelas alamedas, pelas avenidas / em aroma, cor e som / árvores e ares, pássaros e parques / para todos e por todos / preservados em cada coração”, canta Tetê Espíndola no fim de “Pássaros na Garganta”, canção composta por ela e Carlos Rennó, que intitula seu álbum de 1982. Após terminar esses versos a capela, ouvimos o som de um riacho e um suspiro. Multi-instrumentista e conhecida por seus icônicos agudos, a cantora sul-mato-grossense é grande defensora da ecologia. Este núcleo da exposição reúne artistas e documentações que se debruçaram sobre a paisagem, as muitas espécies que habitam o nosso planeta e o espaço de ficção que se pode abrir em torno de diferentes fenômenos da natureza. Florestas, barrancos, cachoeiras, arco-íris – muitas são as possibilidades de experimentação plástica em torno dos ecossistemas que constituem o território brasileiro. Ao pesquisar mais a fundo, porém, os fatos ambientais que assolaram o país nos anos 1980 não fariam sentido em um caderno de colorir: gravíssimas secas no fim da década, invasões constantes de terras indígenas, dilúvios que assolaram o Sul em 1983, desmatamentos causados pela ampliação da Transamazônica, o assassinato do ativista Chico Mendes, em Xapuri, em 1988, e o maior acidente radioativo acontecido fora de uma usina nuclear, com césio 137, em Goiânia, em 1987. Com tantas florestas a arder, só restou às seringueiras chorarem. Olhando para os desastres ambientais mais recentes que assolam o Brasil, parecemos viver em um ciclo de eterno retorno à devastação. Em 1992, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, popularmente conhecida como Eco-92, no Rio de Janeiro. O evento trouxe representantes de 172 países, inspirou artistas e plantou discussões que germinam, por exemplo, na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a ser realizada em 2025, em Belém do Pará. Discussões públicas vêm e vão, mas até quando nossos biomas resistirão? A “Mamãe Natureza” se verte em mater dolorosa.

Velocidade do áudio

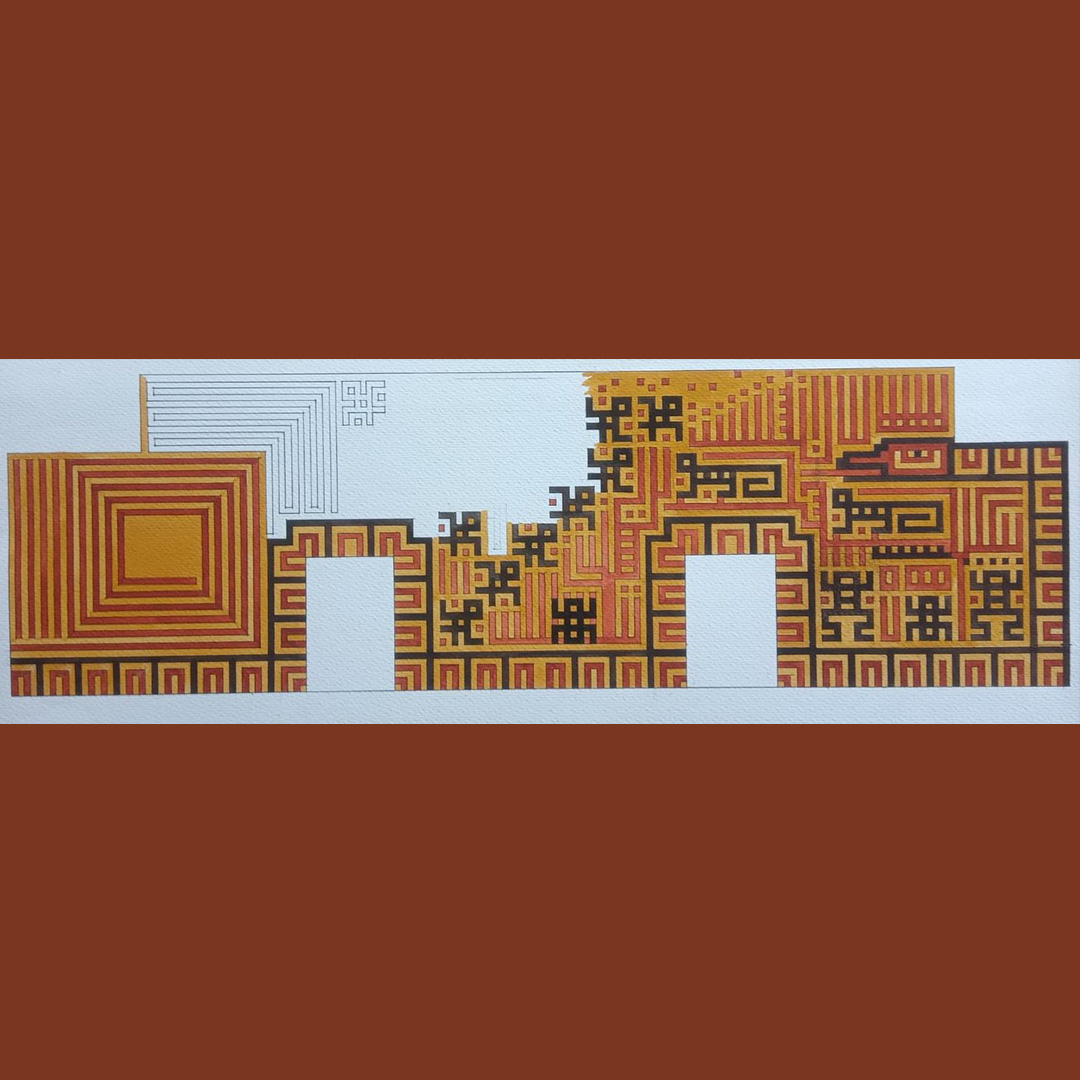

M'Boiúna - Cobra Preta

Elieser Rufino M'Boiúna - Cobra Preta, 1992 aquarela sobre papel

Elieser Rufino

Velocidade do áudio

Elieser Rufino M'Boiúna - Cobra Preta, 1992 A obra consiste em um projeto visual que integra elementos gráficos e simbólicos e serviu de projeto para a fachada do Palácio da Cultura, em Boa Vista, Roraima. A imagem retrata o plano da fachada, onde é possível identificar formas e figuras que remetem a elementos da natureza, como animais estilizados em formas geométricas, com linhas negras sobrepostas a um fundo em tons quentes, predominantemente amarelo e vermelho. A fachada é composta por dois portais, onde, ao redor, há desenhos reconhecíveis formados pelas linhas pretas: uma cobra, que se estende horizontalmente pela parte inferior da composição, contornando os portais. Na lateral direita, a cobra ergue-se e sua cabeça surge na parte superior da fachada, com a língua projetada para fora, sugerindo movimento e agressividade. Além da cobra, outras figuras em linhas pretas aparecem ao longo da obra. Esses desenhos, com traços geométricos e angulares, lembram pássaros, sapos e quadrúpedes com caudas longas. Esses animais estilizados são representados de forma quase totêmica, remetendo a simbolismos ancestrais e à arte indígena. O padrão repetitivo e labiríntico das formas sugere uma conexão entre o mundo natural e o abstrato, onde a geometria parece organizar a fauna em um espaço controlado e harmonioso. A obra reflete uma convergência entre o natural e o cultural. A serpente, um símbolo de transformação e renovação, ocupa uma posição central na narrativa visual. As outras figuras animais se conectam à cosmologia de diversas culturas indígenas, onde os animais muitas vezes representam forças da natureza, divindades ou elementos da mitologia local. Ao analisar a composição, é possível perceber uma forte influência de padrões e motivos indígenas brasileiros, especialmente em relação à arte gráfica dos povos da região amazônica. A simetria e a organização dos elementos geométricos dialogam com a ideia de repetição ritualística presente nas culturas ancestrais, sugerindo que a obra é também uma homenagem às tradições locais e ao conhecimento indígena. O uso de uma paleta de cores em amarelo e vermelho evoca as cores da terra e do fogo, elementos simbólicos de transformação, purificação e criação. Já as linhas negras, que delineiam as figuras animais, trazem um contraste visual que dá vida e movimento à obra, destacando cada forma em meio ao fundo repetitivo de padrões geométricos. Em suma, a obra reflete uma interseção rica entre arte tradicional e contemporânea, utilizando elementos simbólicos, materiais naturais e padrões geométricos para criar uma narrativa visual que explora a relação entre o homem, a natureza e a cultura. Ela provoca o espectador a refletir sobre as origens ancestrais de nossa relação com o mundo natural, ao mesmo tempo, em que explora a estética da geometria como uma linguagem universal de conexão e transformação.

Sem título (da série Rua 57)

Siron Franco Sem título (da série Rua 57), 1987 terra de Goiânia e óleo sobre tela

Siron Franco

Velocidade do áudio

Siron Franco Sem título (da série Rua 57) A obra Sem título (da série Rua 57), criada em 1987, reflete o impacto devastador do desastre radiológico do Césio-137 em Goiânia. Siron Franco, que vivia na cidade à época, foi profundamente afetado pelas consequências dessa tragédia, e a série de pinturas "Rua 57" surge como uma resposta visual a essa catástrofe. A obra, composta por terra de Goiânia e óleo sobre tela, não apenas retrata o evento, mas também carrega a materialidade do local contaminado, incorporando elementos físicos da terra envenenada pela radiação. A pintura é dividida em duas seções principais, que contrastam de forma marcante. À esquerda, um fundo azul profundo domina a cena, e nele está uma casa simples desenhada em traços brancos. A inscrição "Rua 57" marca a casa e ao redor dela, figuras monstruosas surgem, como uma criatura híbrida com chifres e patas deformadas que avançam pela cena. Essa figura animalizada remete à devastação invisível trazida pela radiação. A escolha de um azul sombrio sublinha a melancolia e a sensação de uma ameaça que se aproxima de forma irreversível. As criaturas representam a presença do Césio-137, um monstro invisível que envenenou vidas e desmantelou lares. No lado direito, o fundo preto toma conta da composição, simbolizando a destruição completa e o vazio deixado pela contaminação. A mudança abrupta de cor é uma metáfora visual para a transição entre a vida antes e depois do desastre, quando o cotidiano, ainda representado pelo azul e pela casa, foi transformado pela contaminação. O preto simboliza o fim, a morte e o luto pela perda de vidas e pelo ambiente devastado. O uso de terra de Goiânia na obra faz uma conexão simbólica com a própria cidade, trazendo a materialidade do solo contaminado diretamente para a tela. Esse gesto adiciona uma camada visceral à pintura, tornando-a não apenas uma representação do desastre, mas também um testemunho físico e palpável do que aconteceu. A divisão entre o azul e o preto sugere uma transição da vida para a morte, da normalidade para o caos. A tragédia do Césio-137 não foi apenas um evento localizado; ela deixou marcas profundas e invisíveis, que transformaram a cidade de Goiânia em um espaço de medo e incerteza. O trabalho de Siron Franco aborda essa realidade complexa de maneira poderosa, utilizando uma linguagem visual que mistura o surrealismo com o realismo mágico. A série "Rua 57" é, portanto, uma crítica ao descaso das autoridades, que negligenciaram os cuidados com os resíduos radioativos, e uma reflexão sobre a vulnerabilidade das comunidades frente a desastres ambientais. Siron Franco, ao utilizar elementos concretos e simbólicos em suas pinturas, oferece uma narrativa visual impactante que continua a ressoar como um lembrete da fragilidade da vida diante de catástrofes humanas e ambientais.

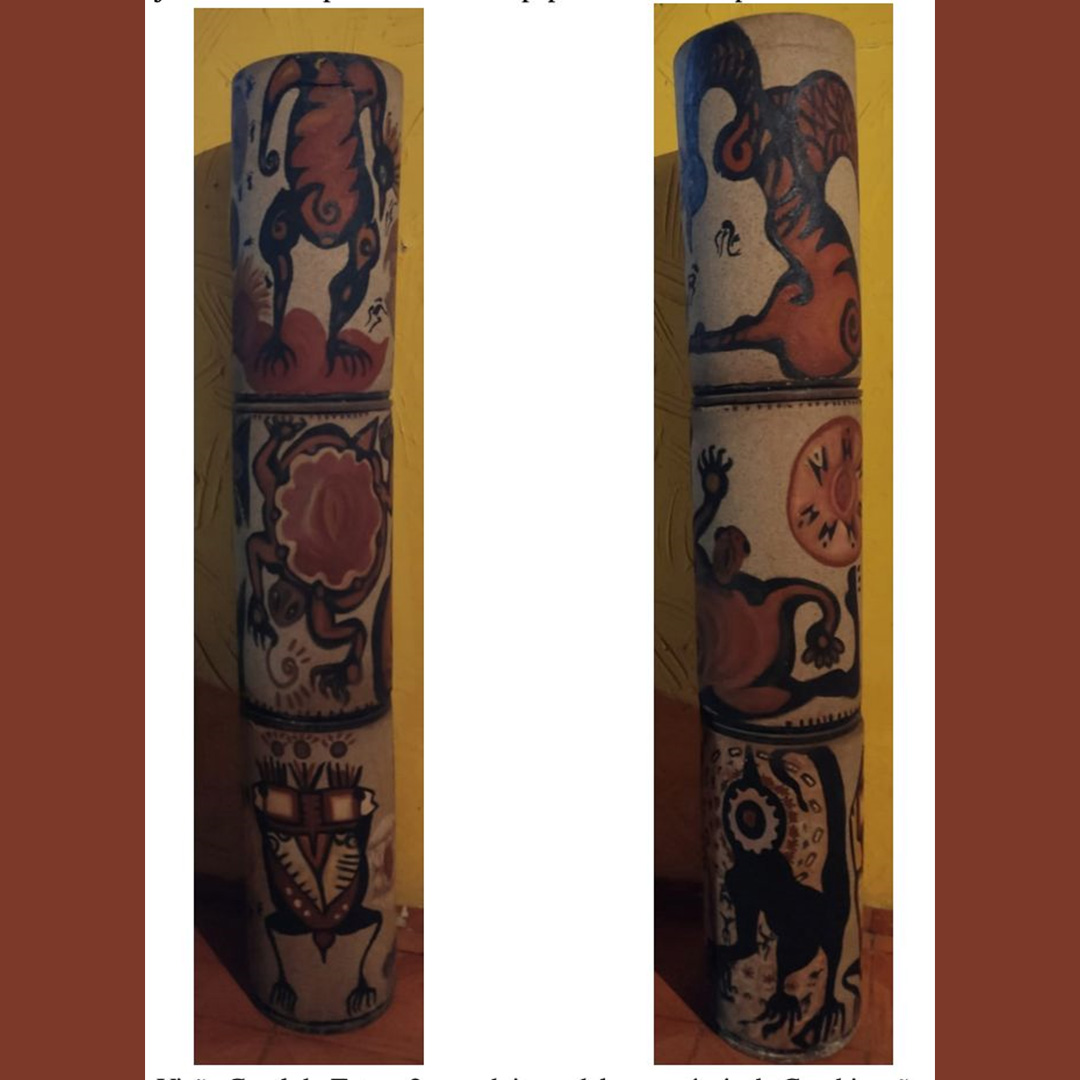

Totem 1 e Totem 2

Vitória Basaia Totem 1 e Totem 2, 1989 técnica mista envolvendo pigmentos naturais com fixação de resina de jatobá sobre suporte de tubos de papelão revestidos por sílica

Vitória Basaia

Velocidade do áudio

Vitória Basaia Totem 1 e Totem 2, 1989 As esculturas Totem 1 e Totem 2 de Vitória Basaia apresentam-se como colunas verticais, marcadas pela sua estrutura tubular e decoradas com figuras simbólicas. Elas são compostas por tubos de papelão revestidos com sílica, sobre os quais foram aplicados pigmentos naturais e fixados com resina de jatobá, o que confere um caráter rústico e orgânico às peças. Cada totem é dividido em três segmentos de tamanhos iguais, que carregam motivos zoomórficos e antropomórficos, evocando um estilo que remete à arte primitiva e ao imaginário indígena. Em cada lado dos totens, diferentes figuras são destacadas. Uma delas apresenta uma grande tartaruga no topo, suas patas estendendo-se pela superfície do tubo. Abaixo, há uma flor de pétalas largas, representada em cores terrosas, que pode simbolizar a fertilidade ou o ciclo da vida. Mais abaixo, figuras que lembram cobras ou sapos reforçam a ligação com a fauna amazônica, sugerindo a sacralidade dos animais em um contexto mítico. O uso de formas circulares e espirais também aparece frequentemente, remetendo à ciclicidade e à continuidade, temas recorrentes na cosmologia indígena. A presença dos elementos geométricos e a disposição repetitiva das figuras cria uma sensação de continuidade visual, como se as figuras subissem pela estrutura dos totens em uma ascensão simbólica. Esses padrões visuais são criados a partir de pigmentos naturais, que reforçam a conexão com a terra e os elementos naturais. A aplicação da resina de jatobá sobre esses pigmentos não apenas protege a obra, mas também simboliza a preservação da natureza e dos saberes ancestrais. Os totens de Vitória Basaia, com suas figuras zoomórficas e antropomórficas, criam uma ponte entre o presente e o passado, remetendo aos ancestrais e à natureza como fonte primordial de conhecimento e espiritualidade. O formato tubular dos totens evoca as formas totêmicas de povos indígenas, que utilizam colunas como símbolos de conexão entre o mundo terreno e o espiritual. Nesse sentido, "Totem 1" e "Totem 2" não são apenas esculturas decorativas, mas também objetos carregados de significado simbólico. Eles sugerem uma ascensão espiritual, uma conexão com o cosmos e uma celebração da vida em suas múltiplas formas. As figuras de animais, como a tartaruga e a cobra, representam a longevidade, a transformação e o renascimento, temas profundamente enraizados nas crenças indígenas. Criada no final da década de 1980, Totem 1 e Totem 2 refletem um período de crescente interesse pela arte que dialoga com a natureza e com as culturas tradicionais. Os anos 80 foram marcados por um aumento na conscientização ambiental e pelas discussões sobre o impacto da modernidade nas culturas indígenas e na natureza. Vitória Basaia, com sua obra, posiciona-se dentro desse contexto, abordando a relação do ser humano com a natureza de forma crítica e contemplativa.

Série Mapas Distorcidos de Áreas Invadidas

Cristóvão Coutinho Série Mapas distorcidos de áreas invadidas, 1988 papel cartolina, giz de cera, pincel permanente e verniz spray

Cristóvão Coutinho

Velocidade do áudio

Cristóvão Coutinho Série Mapas Distorcidos de Áreas Invadidas, 1988 As duas obras que compõem a série Mapas distorcidos de áreas invadidas apresentam composições abstratas que simulam cartografias, mas de maneira estilizada e, como o nome já diz, distorcida. Ambas as telas, que medem 50 centímetros de altura por 66 de largura cada, têm traços que lembram mapas, mas em vez de linhas precisas e divisões claras, as formas são irregulares, onduladas e aparentemente caóticas. O artista utiliza uma combinação de giz de cera, pincel permanente e verniz spray sobre cartolina, o que confere às superfícies uma textura artesanal, bastante detalhada. Na primeira imagem, o fundo parece ser composto por tons mais suaves, quase apagados, enquanto as formas principais, que se assemelham a manchas ou agrupamentos, apresentam-se em tons mais escuros com seu interior pontilhado, lembrando contornos de áreas delimitadas ou grupos de edificações. Já a outra imagem apresenta linhas sinuosas e labirínticas, com um fundo mais claro. Algumas áreas são preenchidas com formas esverdeadas, que se destacam no meio das linhas onduladas, sugerindo áreas de vegetação ou territórios. Ambas as obras evocam a ideia de desordem, mas também de tentativa de organização em meio ao caos. Não há em nenhuma das duas obras uma estrutura fixa ou organização clara, e isso contribui para uma sensação de movimento e fragmentação. Cristóvão Coutinho é um artista nascido em Manaus, e a série Mapas distorcidos de áreas invadidas faz alusão às invasões territoriais e à ocupação de áreas, particularmente na Amazônia e em regiões periféricas. O tema da obra reflete um contexto histórico e social de ocupações ilegais, exploração e disputa por terras. Nos anos 80, especialmente no Brasil, as questões relacionadas à posse de terras e à urbanização desenfreada estavam no centro de debates políticos e sociais, sobretudo em áreas de expansão urbana e nas fronteiras da floresta amazônica. As obras podem ser vistas como uma desconstrução das cartografias tradicionais. Ao distorcer os mapas e transformar as áreas em manchas e linhas irregulares, Coutinho questiona o papel da cartografia como ferramenta de poder e controle sobre territórios. As "áreas invadidas" não são mapeadas de forma precisa porque, de certa forma, elas desafiam as normas e os limites impostos pelo sistema. Essa distorção dos mapas também pode ser vista como uma metáfora para a experiência subjetiva e social das ocupações — um processo que é, ao mesmo tempo, desorganizado e urgente. Mapas distorcidos de áreas invadidas de Cristóvão Coutinho é uma obra que, ao utilizar uma técnica simples e abstrata, revela camadas complexas de interpretação sobre território, poder, exclusão e urbanização. As formas e linhas distorcidas são metáforas visuais que criticam a tentativa de controlar espaços e destacar a tensão entre a natureza e o desenvolvimento urbano. A obra nos convida a refletir sobre as consequências das invasões e ocupações desordenadas, enquanto levanta questões mais amplas sobre o modo como mapeamos e controlamos o mundo ao nosso redor.

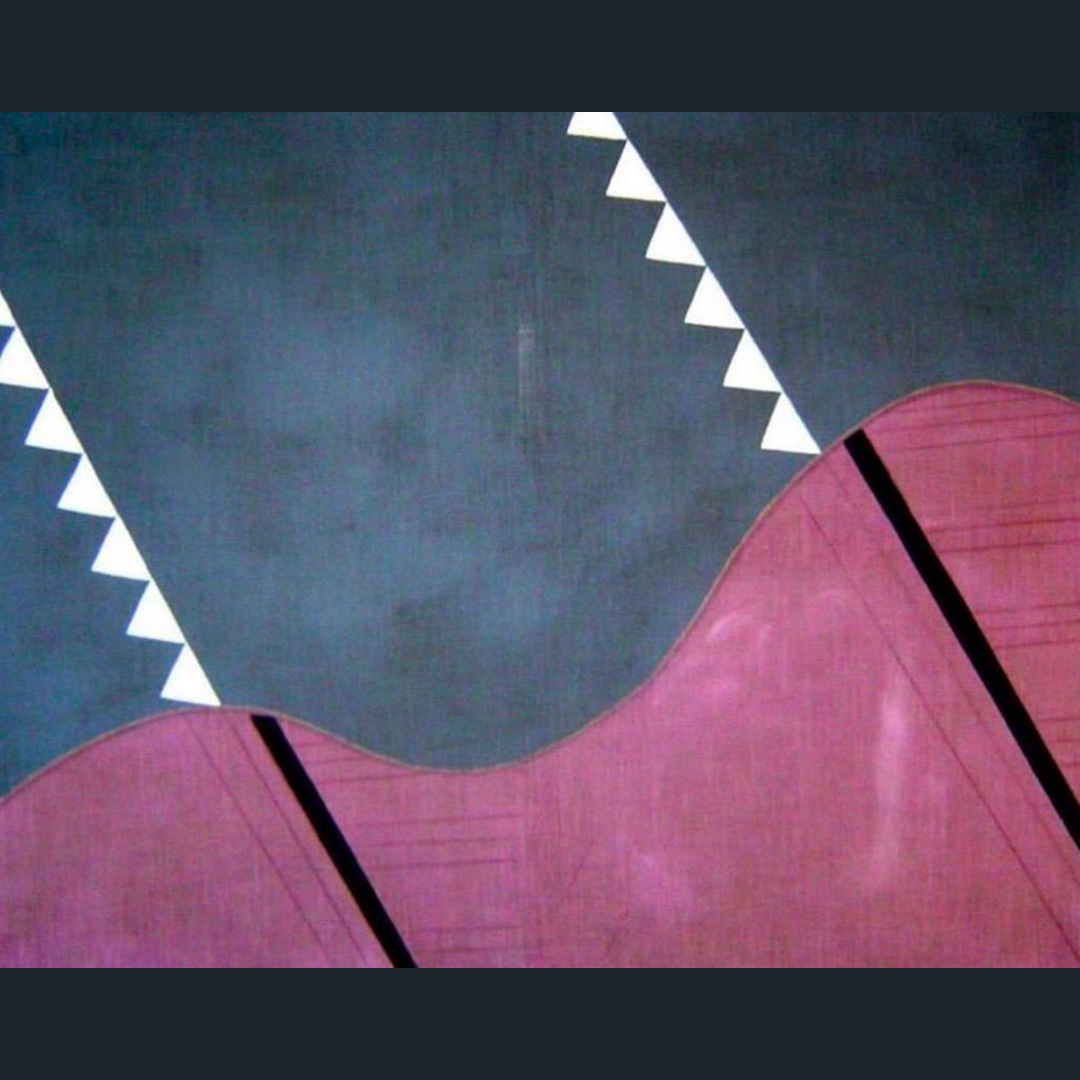

Por uma identidade ameríndia

Aurea Katsuren Por uma identidade ameríndia, 1987 acrílica sobre linho

Aurea Katsuren

Velocidade do áudio

Aurea Katsuren Por uma identidade ameríndia, 1987 Áurea Katsuren é uma artista plástica brasileira nascida em 1956, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A pintura Por uma identidade ameríndia, produzida em tinta acrílica sobre linho, apresenta com formas simples, um tanto geométricas e quase abstratas, uma imagem que remete a uma paisagem bucólica. Na parte superior, um azul intenso ocupa a tela e na parte superior, uma ondulação forma duas elevações semelhantes a montanhas rosadas. Alguns traços horizontais mais escuros e grossas linhas verticais pretas marcam os montes. E duas tiras de triângulos brancos, cortam a porção azul da obra. O trabalho mescla abstração e simbolismo para discutir questões profundas ligadas à ancestralidade e à modernidade. O território é um dos pilares fundamentais da identidade indígena nas Américas. Para muitos povos, a identidade está intrinsicamente ligada ao espaço geográfico onde vivem ou viveram seus ancestrais. A terra não é apenas o local onde se vive, mas onde se realiza a espiritualidade, onde se mantém a memória coletiva e onde se pratica a subsistência tradicional.

O tempo não para

O tempo não para “Eu vejo o futuro repetir o passado / eu vejo um museu de grandes novidades / o tempo não para / não para, não, não, não, não, não, não para” – esse é o cantor carioca Cazuza encerrando a canção composta em conjunto com Arnaldo Brandão, lançada em seu álbum homônimo e ao vivo de 1988. A gravação termina melancolicamente com uma rápida palavra dita por sua boca: “Obrigado”. A insistência de muitos artistas em trabalhar a partir da aceleração nos leva a uma indagação: como outras práticas lidaram com o medo da finitude da vida? Encarar os limites do corpo parece ser um caminho – estudos anatômicos de ossos, cigarros e as cinzas das quartas-feiras. Quem ri por último ri melhor ou mais vale mergulharmos na busca literal pelo carpe diem (“aproveitar o dia”)? Relógios, ponteiros, pêndulos, números – os livros das horas aí estão, mas a experiência humana ultrapassa as tentativas de medi-las matematicamente. Podemos forjar explicações religiosas para a transitoriedade da vida e apelar a cruzes, céus, Marias Madalenas e mortes de deuses; os ícones, porém, não dão conta dos mistérios da morte. Percamos a nossa fé. Talvez mais valha flertar com o perigo – os espinhos adornam a rosa, mas ferem quem a segura. São tantas as verdades, mas uma delas parece se sobrepor às outras: assim como as polaroides, nossa única certeza é o desaparecimento. Quando há um Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) que se espalha epidemicamente, explorado pela mídia de forma estigmatizante, e cuja informação científica a seu respeito ainda é pouca, o silêncio é de chumbo. Os romances acabam, e os urubus se aproximam para comer nossas carcaças. A própria noção de “arte contemporânea” é um sopro; vem o vento, uma nova geração chega, e com ela um novo “museu de grandes novidades” é inaugurado. O que fazer quando a festa acaba, acendem-se as luzes e vê-se glitter por todo canto, especialmente sobre nós mesmos? Limpamos nosso corpo ou tentamos guardar algo desse brilho para nunca nos esquecermos daqueles anos? Vivemos de nostalgia? Talvez tenha sido tudo uma grande miragem.

Velocidade do áudio

Sem título (As ruas da cidade)

Leonilson Sem título (As ruas da cidade), c. 1988 acrílica sobre lona

Leonilson

Velocidade do áudio

Leonilson Sem título (As ruas da cidade), c. 1988 A obra é uma pintura em tinta acrílica sobre tela de 2 metros de altura por 95 centímetros de largura. Ela apresenta uma figura central estilizada que remete a uma figura humana seccionada, revelando sua anatomia interna, com órgãos desenhados de forma simplificada e destacados. O corpo é mostrado de pé, mas de forma esquemática, com o cérebro, pulmões, coração, estômago e intestinos delineados e nomeados. A paleta de cores é vibrante e contrastante, com rosa, verde, vermelho e preto aplicados de maneira expressiva e direta. O fundo é predominantemente roxo, com um toque de amarelo na borda esquerda da tela, o que evoca um sentimento de introspecção ou melancolia. O cérebro, no topo, é rosa e abaixo dele está a frase "Tantas mentiras, tantas verdades". O coração é vermelho, os pulmões são brancos, e o estômago e intestinos são desenhados de maneira simplificada. Bem abaixo estão a vesícula, a bexiga e o reto e logo abaixo está escrito "As ruas da cidade", de forma irregular, como se conectassem os órgãos internos ao ambiente urbano. Essa interseção entre o interno e o externo, o corpo e a cidade, é uma característica comum na obra de Leonilson, que frequentemente explora temas como vulnerabilidade e identidade. A obra de Leonilson sempre refletiu uma profunda sensibilidade e introspecção. No final dos anos 80, ele começou a explorar mais intensamente a fragilidade do corpo humano, especialmente após seu diagnóstico de HIV em 1991, o que trouxe uma nova camada de significados à sua produção artística. Embora As ruas da cidade seja anterior ao diagnóstico, a obra parece antecipar o foco que Leonilson dedicaria ao corpo e à saúde nas etapas posteriores de sua carreira. A exposição dos órgãos internos, aqui representada de maneira quase infantil, já sugere uma preocupação com a vulnerabilidade física e emocional. A obra simboliza o impacto que a vida nas grandes cidades exerce sobre o corpo e a mente. Os órgãos internos, expostos e rotulados, podem ser lidos como uma metáfora para as pressões e influências externas, representadas pelas "ruas da cidade". Leonilson, que sempre trabalhou temas de identidade e introspecção, aqui parece estar sugerindo que o caos urbano também deixa marcas internas — físicas e emocionais — nos indivíduos. O estilo simplificado dos órgãos reflete a vulnerabilidade humana em meio ao caos urbano. O corpo, como representado por Leonilson, está aberto e exposto, sugerindo que a vida na cidade afeta profundamente a psique e a saúde física. Esse tipo de representação se tornou mais frequente em suas obras após seu diagnóstico, onde o corpo frágil simbolizava tanto sua condição física quanto a complexidade das emoções humanas em face da doença. A obra de Leonilson é uma obra profundamente introspectiva que explora a conexão entre o corpo humano e a vida urbana. Ao expor os órgãos de forma esquemática, o artista sugere que o ambiente ao redor afeta o corpo tanto fisicamente quanto emocionalmente. Essa obra oferece uma reflexão sutil sobre a fragilidade humana e a relação com o espaço em que vivemos.

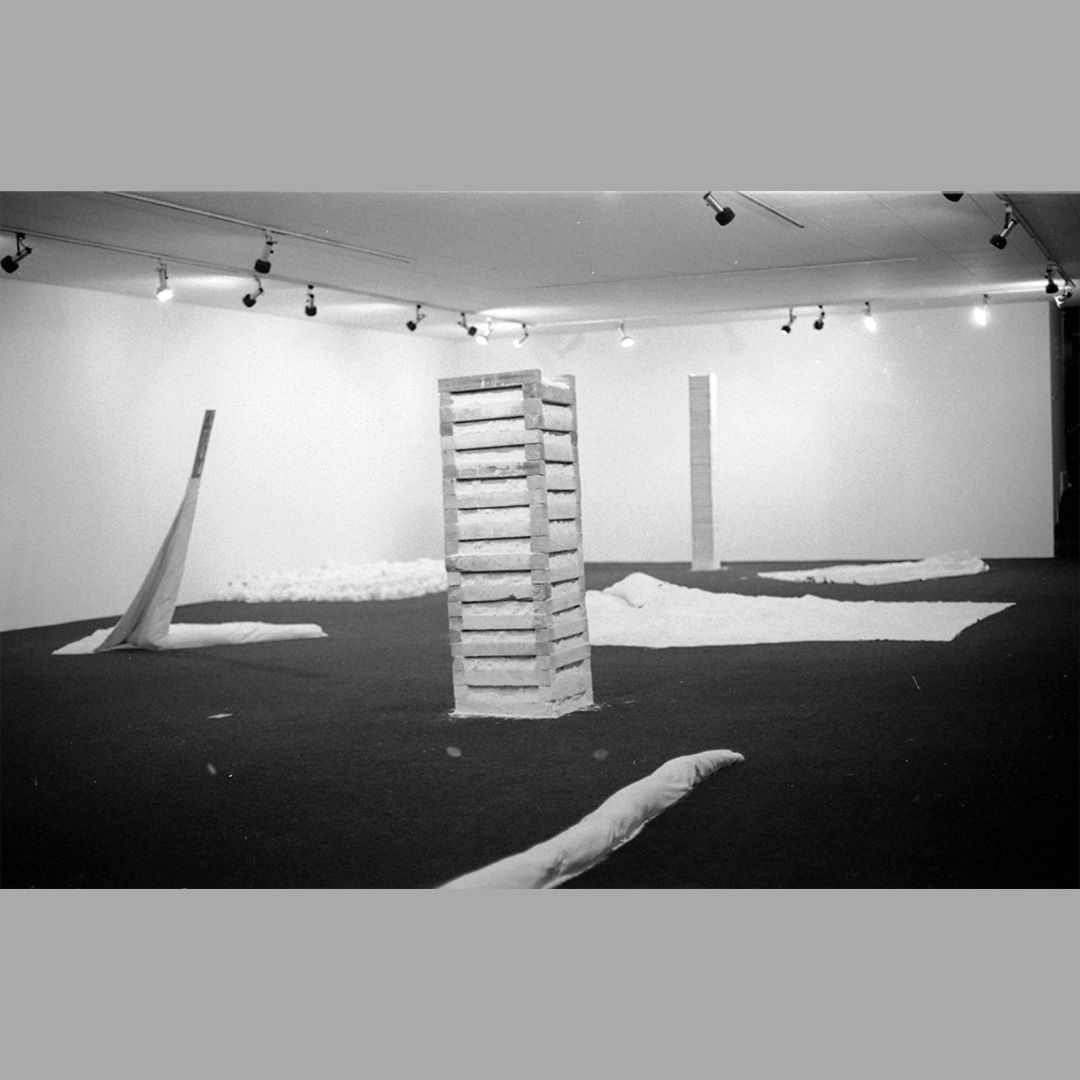

Coluna de cinzas

Nuno Ramos Coluna de cinzas, 1987 madeira calcinada e cinzas

Nuno Ramos

Velocidade do áudio

Nuno Ramos Coluna de Cinzas, 1987 A obra Coluna de cinzas é uma escultura de Nuno Ramos feita em madeira calcinada e cinzas, com dimensões de 1,80 metro de altura, 50 centímetros de profundidade e 50 centímetros de largura. A peça forma uma torre vertical quadrada composta por camadas alternadas de madeira queimada e cinzas, criando uma composição austera e minimalista. Essa estrutura evoca simultaneamente sensações de solidez e fragilidade. A textura da madeira, desgastada pelo fogo, contrasta com as cinzas que marcam o fim de um processo de combustão. A escultura impõe-se com sua forma geométrica rígida, mas carrega uma ideia de deterioração e transitoriedade. A madeira, que já passou por um processo de destruição, parece à beira da desintegração, enquanto as cinzas atuam como vestígios do que já foi. Essa obra é uma reflexão sobre efemeridade e transformação, temas recorrentes no trabalho de Nuno Ramos, que frequentemente explora a relação entre vida e morte por meio de materiais naturais como madeira, terra e cinzas. Ao utilizar madeira queimada, a obra sugere tanto a destruição quanto a criação. As cinzas, que separam cada bloco de madeira, simbolizam os restos de algo que já existiu, subvertendo a ideia de permanência. Embora a estrutura pareça sólida, ela é, de fato, um testemunho da delicadeza e do colapso iminente. A coluna evoca uma arquitetura monumental, mas seu material revela uma fragilidade intrínseca. Colunas, que normalmente simbolizam força e durabilidade, aqui são formadas por elementos que carregam a marca da destruição. Essa dualidade entre forma e material cria uma tensão na obra, levando o espectador a questionar a solidez aparente e a transitoriedade dos objetos. Coluna de cinzas encapsula o ciclo de criação e destruição, utilizando a madeira e as cinzas como metáforas para vida e morte. Nuno Ramos subverte as expectativas do espectador ao criar uma obra que, embora geométrica e imponente, é marcada pela fragilidade e pela impermanência dos materiais. A peça nos convida a refletir sobre a efemeridade da existência e o impacto da destruição no processo de criação artística.

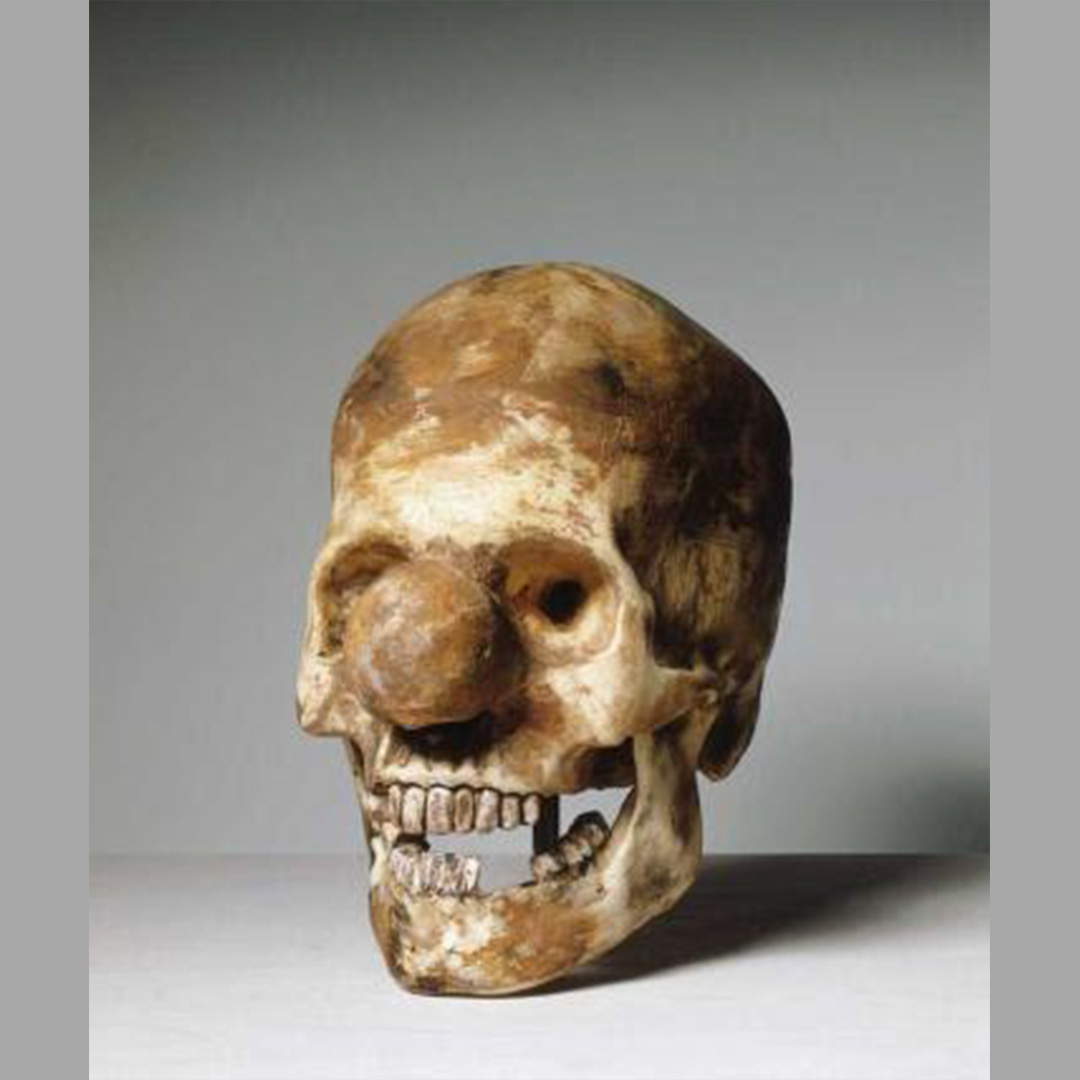

Caveira palhaço

Vik Muniz Caveira palhaço, 1989/2010 plástico moldável e tinta

Vik Muniz

Velocidade do áudio

Vik Muniz Caveira Palhaço, 1989/2010 A escultura Caveira palhaço foi feita em plástico moldável e tinta, tem 34 centímetros de altura por 30 de largura e 30 de profundidade. Ela apresenta um crânio humano, mas com um detalhe que a distingue: um nariz de palhaço. A caveira é retratada de forma realista, com a superfície rugosa e tons terrosos que remetem ao desgaste e à passagem do tempo. Os dentes estão bem delineados, mas faltam vários, e a boca aberta sugere um sorriso. No entanto, o que chama mais atenção é o grande nariz redondo, típico de um palhaço, criando uma justaposição entre o macabro e o cômico. A caveira, símbolo universal da morte, aqui é contrastada com o humor e a leveza do personagem palhaço. Essa combinação cria uma tensão visual que provoca reações ambíguas no espectador, ao mesmo tempo que questiona as fronteiras entre vida e morte, seriedade e riso, tristeza e alegria. Vik Muniz, conhecido por seu trabalho que desafia as percepções tradicionais da arte, frequentemente utiliza materiais inusitados para criar obras que dialogam com temas profundos de forma acessível e crítica. Caveira palhaço é um exemplo desse jogo conceitual, onde elementos cômicos e trágicos são combinados para gerar uma reflexão sobre a mortalidade e o papel do riso diante da finitude da vida. A obra se insere em uma tradição contemporânea que questiona os limites entre arte popular e arte conceitual. O palhaço é uma figura arquetípica da cultura pop, enquanto a caveira é um ícone clássico na arte. Ao fundir esses dois elementos, Muniz aborda questões da cultura de massas, da banalização da morte e da sobreposição de significados, típicos da era contemporânea. Sua escolha por materiais como plástico moldável e tinta também reflete essa fusão de linguagens artísticas, um diálogo entre o efêmero e o eterno. A obra também dialoga com a tradição artística das "vanitas", comum na arte barroca, onde caveiras e outros símbolos de morte eram incluídos nas pinturas para lembrar o espectador da transitoriedade da vida. Muniz, no entanto, atualiza essa tradição ao introduzir o humor na representação da morte, tornando o tema da mortalidade mais acessível e provocador. Caveira palhaço de Vik Muniz é uma obra que encapsula a dualidade da vida e da morte de forma provocativa e cômica. Ao unir uma caveira realista com o símbolo do palhaço, a obra nos força a confrontar nossa mortalidade e a refletir sobre como a abordamos. É um trabalho que transcende o mero humor, oferecendo uma meditação profunda sobre o ciclo da vida, a fragilidade da existência e o papel do riso diante da morte.

A cama do artista

Raul Cruz A cama do artista, 1985 acrílica sobre tela

Raul Cruz

Velocidade do áudio